顾客不是数据,数据不是顾客;数字可以量化业务,却永远无法代表顾客

By Frost Chen · 20th November, 2025

Table of Contents

零售与电商的竞争正快速变化,技术的进步让经营变得更精密、更可测量,但也更复杂。企业在追求效率与规模的过程中,常常会忽略一个关键问题:我们所依赖的资讯,是否真的反映了顾客的真实样貌?

这篇文章想讨论的,是如何在高度数字化的经营环境中,保持对顾客本质的理解,不让企业被表象牵着走。

数字时代的便利,也带来理解的错觉

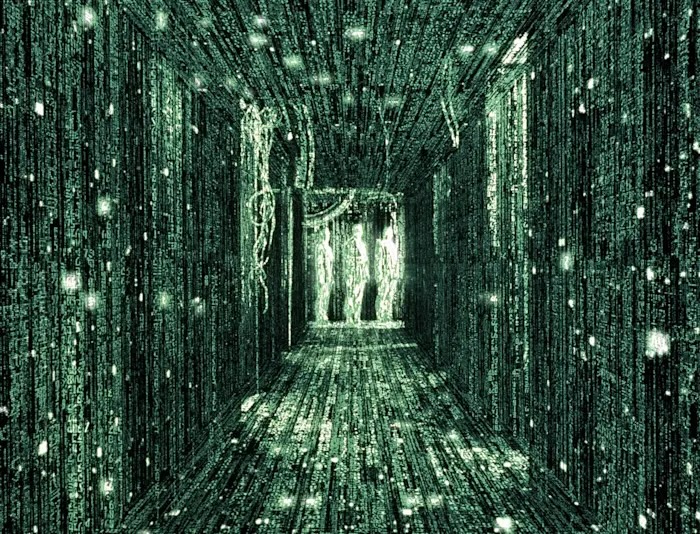

在零售与电商已经高度数字化的今天,企业越来越依赖数字来理解顾客。订单量、AOV、复购率、漏斗转化、客单价、留存率,这些指标无疑重要,它们提供方向、衡量成果、指引决策。但当一个组织越依赖数字,就越容易不自觉地把“人”简化成“数值”,把活生生的顾客,压缩成一行行冷静的报表。当视线全部停留在数字本身时,我们往往看见的只是现象,却错过了现象背后的真正原因。

决定购买行为的从来不是数字,而是情绪

商业的本质始终建立在“人”的选择上,而人的选择从来不是线性的。真正决定生意好坏的,并不是这些数字所呈现的外在结果,而是顾客的情绪与心境:他们的期待、困惑、犹豫、恐惧、失望,甚至是一种被理解的感受。这些情绪不会自动写进 CRM,不会被 GA4 捕捉,也不会体现在任何自动化报表上,但它们才是真正影响购买行为的关键力量。

数据呈现的是行为,顾客决定的是原因

数据可能显示顾客流失,但顾客流失的原因往往不是因为“价格贵一点”或“商品少一点”,而可能只是因为他在门市或线上遭遇一次不愉快的体验。一段对话不顺眼,一个回答缺乏耐心,或一个操作流程让他感到被忽略。数据可能显示销售停滞,但背后的顾客可能只是需要品牌再多表达一句关心。数据可能显示复购良好,但多数复购来自一次被理解的服务、一次贴心的回应,或一个在对的时间出现的提醒。因此,数据只能告诉你“发生了什么”,却无法解释“为什么发生”。

数字可以优化流程,但理解顾客才能带来增长

如果一个团队只盯着数字优化,很容易陷入机械式的 KPI 追赶,把顾客变成目标附属品,把体验简化为可拆解的步骤,最终做出的动作缺乏温度、缺乏洞察,也缺乏系统性的改善逻辑。反之,当团队从理解顾客出发,再回头看数字,数字便成为结果,而不是目的。顾客的行为并不是单一接触点造成的,而是多个互动的累积。

顾客的成交不是单点,而是多点累积

零售商也好,电商也罢,都习惯用 ROI 去评估每一份投入,但很多时候,那些过度“精算”的 ROI,只是表面数学,并不能真实反映顾客的决策旅程。顾客可能多次路过你的门市,多次被店员问候,多次看到你的广告、贴文或短视频,甚至可能被朋友影响,最后某一天心情刚好、需求刚好,于是在那个时刻完成交易。成交从来不是一个动作造成的,而是多个微体验累积后的自然结果。

用数据理解人,而不是把人变成数据

这也是 UCX 的核心精神:不是把顾客简化成数据库中的数值,而是用数据作为“线索”,让团队更深入理解顾客的真实需求、情绪与动机。当企业重新把顾客当成一个真实的人,而不是报表上的抽象数字,品牌的行动会变得更准确、更有效,也更具有长期价值。

数字是结果,顾客是未来

数字重要,但它们不是目的。顾客重要,因为他们才是未来增长的来源。企业越早回到“理解人”的本质,越能在变化的时代找到持续成长的路径。最终,决定品牌未来的,不是追数字的速度,而是理解顾客的深度。